提速500%|基因合成难题的14天高效解决案例

为何序列设计无难度,合成却屡屡受挫?

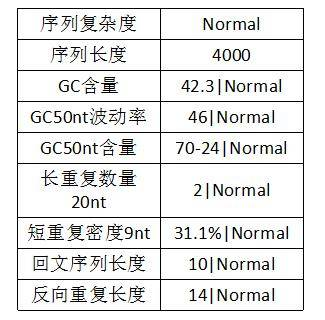

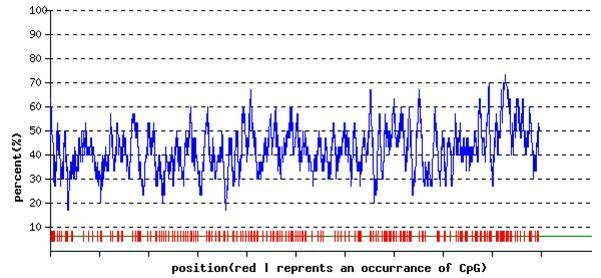

在基因合成领域,一个令人困惑的现象是:某些序列在计算机分析中显示一切正常,实际合成过程中却困难重重。某研究团队提供了一个长度为4000 bp的基因序列,尽管生物信息学分析显示其GC含量、重复序列特征等参数均在正常范围内,但在常规合成体系中却始终无法成功获得完整序列。经过三个月的反复尝试该团队将这一挑战性任务交给了我们。而我们仅用十四天就完成了这一序列的成功合成。这一成功案例的背后,是我们对基因合成全过程技术难点的深刻理解和系统化的解决方案。本文将详细解析这一成功案例,并探讨基因合成中常见的各类技术障碍。

1. 案例背景:看似平常,暗藏陷阱

该目标序列长度为4000 bp,各项基础指标均显示正常:GC含量42.3%,碱基重复度在可接受范围内,二级结构预测未见异常。然而,在常规合成体系中,该序列却表现出极强的合成抗性,多次尝试在长达三个月的耗时下,将该任务交给我们。

通过深度分析,我们发现该基因产物对大肠杆菌宿主具有潜在毒性。毒性基因通常指那些表达后会影响宿主细胞正常生理功能的基因,包括:

-

膜蛋白基因:可能破坏膜电位

-

抗菌肽基因:直接杀伤宿主菌

-

调控因子:干扰宿主代谢网络

-

病毒蛋白:可能激活宿主防御系统

即使未诱导表达,质粒复制过程中少量泄露表达也足以抑制宿主细胞生长,导致克隆无法扩增。

2. 案例剖析:从问题识别到解决方案

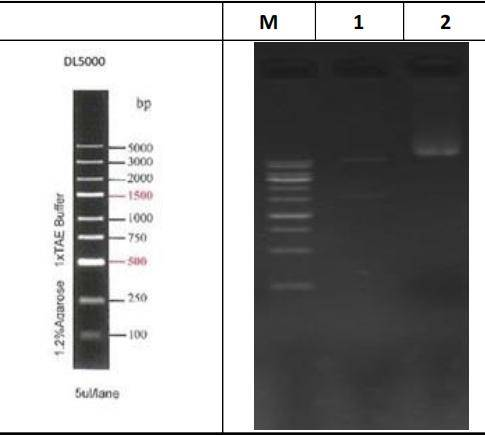

基于这一分析,我们采取了针对性的解决方案:采用单拷贝载体系统替代常规的高拷贝载体。单拷贝载体将质粒拷贝数从常规的500-700个/细胞降低到1-2个/细胞,显著减少了毒性蛋白的积累量,使宿主细胞能够正常生长和分裂。同时,我们选择了严格调控的表达系统,确保在克隆构建阶段完全抑制目标基因的表达。通过这些精细调整,我们成功地在十四天内完成了整个序列的合成和验证。

毒性基因是基因合成中的“隐形杀手”。其影响并非体现在序列设计的复杂度上,而是体现在宿主生物学层面的不相容性上。它导致合成过程无法顺利进行生物学扩增这一关键步骤。

成功合成此类基因的关键在于精准预判(通过生物信息学分析识别潜在毒性)和系统调控策略(采用严紧调控的低拷贝载体系统与适配宿主),在“沉默”中完成克隆扩增,最终攻克合成难题。这正是专业基因合成服务商核心技术能力和经验的体现。

3. 基因合成的多维技术挑战

基因合成是一个复杂的过程,涉及到多个技术环节,每个环节都可能成为成功的障碍。除了上述案例中遇到的毒性问题外,还存在以下几方面的技术挑战:

-

序列复杂性带来的合成障碍:高GC或高AT含量的序列容易形成稳定的二级结构,如发夹结构或G-四链体,这些结构会阻碍DNA聚合酶的顺利进行,导致合成中断或引入错误。长片段重复序列则可能引起同源重组,导致序列重排或缺失。回文序列和反向重复序列能够形成稳定的十字形结构,影响DNA的复制和转录。

-

宿主-载体互作问题:不同宿主系统对外源序列的耐受性存在显著差异。某些序列可能干扰宿主的正常代谢过程,或激活宿主的防御系统,导致外源DNA被降解。表观遗传修饰的差异也可能影响异源基因的稳定性和表达效率。

-

组装与克隆效率问题:随着合成片段长度的增加,多片段组装的效率呈指数下降。错误的组装产物需要通过大量的筛选工作才能排除,这大大增加了合成时间和成本。对于特别长的序列,还需要采用分级组装策略,进一步增加了技术复杂度。

-

密码子使用偏好性问题:虽然密码子优化已成为标准流程,不同表达系统对密码子的偏好性也存在差异,需要针对特定宿主进行个性化优化。

通过这个案例,我们展示了如何通过系统性的技术方案解决具体的合成难题,实现了从三个月到十四天的效率提升。这种能力来自于长期的技术积累和对行业需求的深刻理解,也是我们持续为客户创造价值的基础。能源等重大挑战提供新的工具和可能性。

为什么选择泓迅

领先的技术优势—AI赋能的合成生物学技术

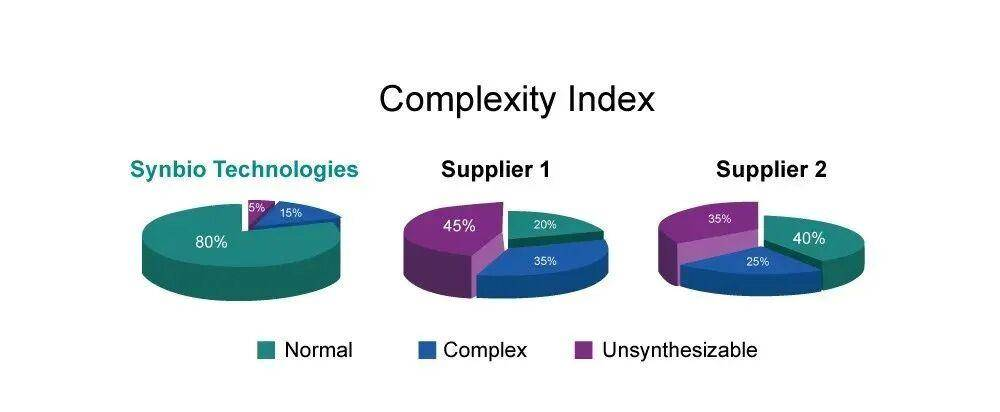

我们可以做—高难度的序列合成

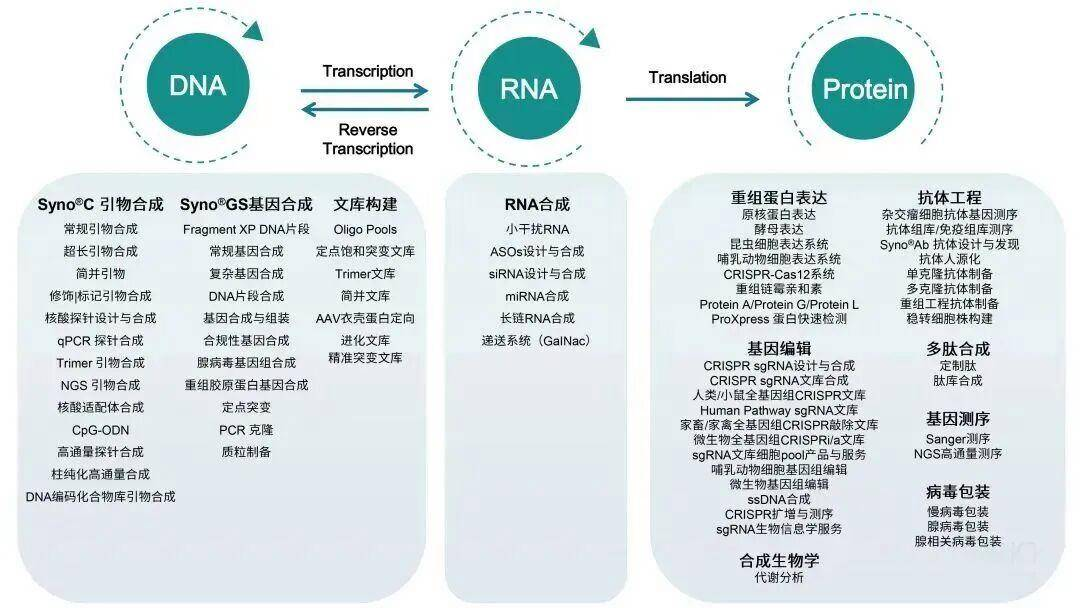

更高的价值服务—一站式生物分子解决方案

Syno®C 引物合成

Syno®C 引物合成 RNA合成

RNA合成 mRNA合成

mRNA合成 Syno®GS 基因合成

Syno®GS 基因合成 载体构建

载体构建 高通量及DNA文库构建

高通量及DNA文库构建 CRISPR基因编辑平台

CRISPR基因编辑平台 病毒包装

病毒包装 基因测序及分析

基因测序及分析 重组蛋白表达平台

重组蛋白表达平台 抗体工程平台

抗体工程平台 多肽服务

多肽服务 生物信息学分析与设计

生物信息学分析与设计 CRISPR文库

CRISPR文库 合成生物学产品

合成生物学产品 ProXpress蛋白快速检测

ProXpress蛋白快速检测 CRISPR 质粒

CRISPR 质粒